冷战时期的中国反坦克炮

1950年代后半期,中国军队对反坦克炮进行了审计。 所有过时的美国和日本 37 - 47 毫米火炮都退役了。 苏联 45 毫米、德国 50 毫米、英国和美国 57 毫米火炮被存放并用于训练目的。 反坦克炮兵师使用 57-85 毫米苏式火炮,营和团梯队使用 75 毫米和 105 毫米无后坐力炮。

中国57毫米反坦克炮

正如循环的前一部分所提到的,专门针对中国反坦克炮,在朝鲜战争期间,解放军收到了来自苏联的 57-mm 反坦克炮 ZiS-2。 这些火炮具有良好的服役和操作特性以及高装甲穿透力。

朝鲜战争结束后,苏联交出了技术文件,并帮助建立了自己的 57-mm 反坦克炮生产。 2 年服役的中国克隆型 ZiS-1955 被指定为 55 式。直到 1965 年,中国工业生产了大约 1000 门 57 式 55 毫米反坦克炮,服役到 1990 年代初。

在 1950 年代后期,中国的一些 LVT (A) (4) 两栖攻击支援车辆配备了 57 毫米 55 型大炮。最初,这些从国民党手中夺回的美国制造的车辆配备了 75 -mm M2榴弹炮。 除了 57 毫米火炮外,该车还有一挺步枪口径机枪。

在防弹装甲的保护下,一辆重约18,5吨的漂浮轻型装甲车在陆地上加速到40公里/小时。 浮动速度 - 高达 10 公里/小时。 由于地面比压低,漂浮的自行火炮很容易到达沙岸,可以在松散的沙子、泥泞、沼泽中移动。 在缴获的 LVT (A) (4) 基础上制造的反坦克自行火炮在 PLA 服役到 1970 年代中期。

中国85毫米反坦克炮

为了加强反坦克炮,中国在 1950 年代中期收到了几十门 85-mm D-44 反坦克炮。 很快,在苏联的支持下,中国开始许可生产 85 毫米火炮。 D-44的中国版被称为56式。

中国革命战争博物馆中苏联和中国生产的 85 毫米反坦克炮

就其特点而言,中国85-mm炮与苏联原型没有区别。 战斗位置的枪质量为1725公斤。 有效射速 15 发/分钟。 重 9,2 kg 的穿甲弹的初始速度为 800 m/s,沿法线 1000 m 的距离可以穿透 100-mm 装甲。 重量为 5,35 kg 的亚口径弹丸以 1020 m/s 的初始速度和 500 m 的距离离开枪管,当以直角击中时,会穿透 140-mm 装甲。 无论正常射程如何,累积射弹都会穿透 210 毫米装甲。

1960年代上半叶,苏联军队中的D-44火炮被转移到师炮兵部队。 这是由于 76-mm ZiS-3 作为师兵器的威力不足,以及西方加强了保护。 坦克.

D-44 反坦克炮完美契合了二战结束时的现实。 然而,在采用 D-44 服役几年后,这门炮显然无法在实战距离内自信地穿透战后中重型坦克的正面装甲。 对此,在首席设计师 F.F.

反坦克 85 毫米炮 D-48

射击位置的枪质量为2350 kg。 新的单一射击是专门为这把枪开发的。 一种新的穿甲弹,距离 1000 m 穿甲厚度为 150 mm,角度为 60°。 1000米距离的亚口径弹丸以180°的角度刺穿60毫米厚的均质装甲,重9,66公斤的高爆破片弹丸的最大射程为19公里。 射速 - 高达 15 发/分钟。

从 D-48 发射时,使用了“专用”弹药,不适用于其他 85 毫米炮。 禁止使用 D-44、KS-1、85-mm 坦克和自行火炮射击,这大大缩小了火炮的范围。

在两国军事技术合作破裂前不久,苏联将制造 D-48 的许可证交给了中国。 在中国,这门炮以 60 式的名称被接受服役。

但是,随着中国开始的“文化大革命”,很少有这样的枪被释放。 直到 1980 年代中期,解放军的主要反坦克防御手段是 85 毫米 56 型和 57 毫米 55 型火炮,以及 75-105 毫米无后坐力炮。

中国 75-105-mm 无后坐力炮

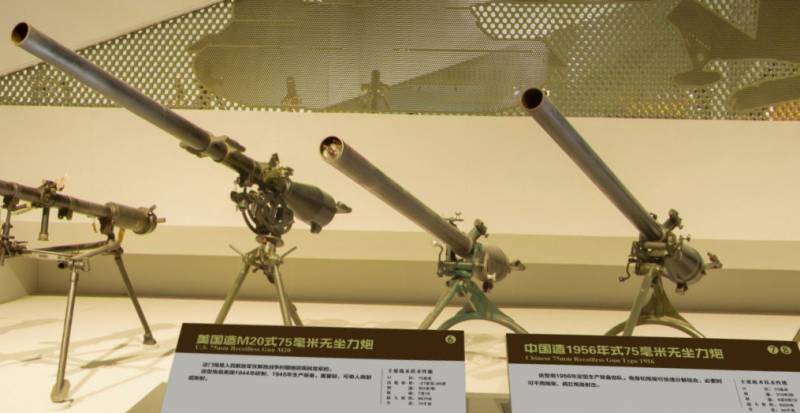

1952年在美国75毫米无后坐力炮的基础上制造的中国52式无后坐力炮在主要特性上明显不如原型机。 由于中国在 1950 年代初期冶炼的优质钢材很少,因此 52 式的枪管比 M20 的枪管厚得多,这导致中国枪的质量增加。

此外,由于弹药不完善,中国75毫米无后坐力炮的有效射程较低,装甲穿透力较差。 尽管如此,在朝鲜战争的最后阶段,中国人民志愿军积极使用了 75-mm 无后坐力系统。 据称,在 52 式无后坐力炮的帮助下,有 60 多辆坦克和装甲车被摧毁并丧失了行动能力。

1956年,解放军采用了75式56毫米无后坐力炮,它与52式在枪机设计、瞄准具和带有小轮子的新机器上有所不同。

中国75毫米56式无后坐力炮

还采用了一种新的 75 毫米累积手榴弹,其正常装甲穿透力可达 140 毫米。 由于威力增加的累积手榴弹变重,对坦克的有效射程不超过400米。一枚装甲穿透达100毫米的轻型累积手榴弹可以击中最远500米的移动点目标。

75 毫米 56 型无后坐力炮的弹药

该炮可以使用碎片射弹对固定目标进行瞄准射击,射程可达 2000 米。最大射程可达 5500 米。56 型在战斗位置重量超过 85 公斤,为一名乘员服务四。 战斗速度 - 高达 5 发/分钟。

在 1960 年代初期,具有轻型可折叠枪管和无轮驱动机器的现代化 56-I 型无后坐力炮投入使用。 射击位置的火炮重量减少了 18 公斤。 1967年,为56-II型开发了一种新型轻合金三脚架车床,从而使该枪的重量又减轻了6公斤。

中国革命战争博物馆的美国和中国75毫米无后坐力炮

由于更高的装甲穿透力和更好的破片弹效率,到 1960 年代中期,现代化的 56-I 型和 56-II 型在解放军作战部队中完全取代了 57 毫米无后坐力炮。

在 1960 年代中期,为增加中国 062 项目巡逻舰和 0111 项目炮舰的火力,它们配备了成对的 75 毫米无后坐力炮。

然而,由于中国军舰甲板上的无后坐力炮,由于海标准小,有效射程小,射速低。

考虑到 75 年代中期 56 毫米 1960 式无后坐力炮的成本不超过 200 美元,尽管存在诸多缺陷,但仍积极出口到非洲和亚洲国家。 中国的75-mm无后坐力轮在东南亚的战斗中被使用,也参加了许多局部战争。 1969年56月,XNUMX式无后坐力炮参加了达曼斯基岛地区的边境武装冲突。

根据中国官方消息,两辆苏联装甲运兵车 BTR-75 在珍宝岛(达曼斯基岛的中文名称)上被一门 60 毫米无后坐力炮的火力击中。 战斗中,无后坐力炮手杨立英牺牲自己,击落了一辆苏联T-62中型坦克。

苏联坦克 T-62,在达曼斯基岛上被击毁

然而,受损坦克的照片显示起落架已损坏,这是反坦克地雷引爆的典型特征。

天黑后,解放军人员设法从留在中国军队驻地的一辆坦克上拆除了当时保密的夜视装置和武器稳定器。 为了防止T-62接近敌人,周围的冰被120毫米迫击炮的火力打破,坦克沉没。

随后,苏联的T-62被升起、撤离和重建。 中国专家对被俘坦克进行了深入研究,揭示了其优缺点。 特别令人感兴趣的是带有羽毛炮弹的滑膛炮、火控系统、武器稳定器和夜视装置。

缴获的 T-62 在 PLA 坦克试验场直到 1980 年代中期才被转移到北京中国革命军事博物馆。 目前,T-62坦克安装在在朝鲜半岛捕获的美国M26潘兴旁边,在中国革命军事博物馆装甲车展厅的入口处。

在两国关系降温前不久,苏联转让了自 82 年以来一直在苏联军队服役的 10 毫米无后坐力炮 B-1954 的生产许可证。 在苏联军队中,该枪作为机动步枪和降落伞营的反坦克武器。

82毫米无后坐力枪B-10

B-10 无后坐力炮是光膛炮,发射带有羽毛的累积和破片炮弹。 轮式炮的质量为85公斤。 最大射程 - 高达 4400 m 射速 - 6 rds / min。 装甲目标的有效射程 - 高达 400 m,装甲穿透力 - 高达 200 mm。 枪支弹药包括累积和无壳装载的碎片射击。 碎片和累积弹丸的质量为3,89 kg,初速为320 m / s。

B-10 炮显着超过了 PLA 中可用的 75 毫米无后坐力炮,并于 1965 年以 65 式的名称在中国投入使用。

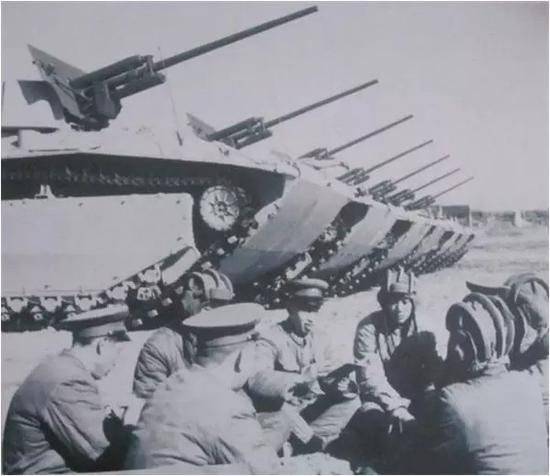

中国65式无后坐力炮在射击位置的计算

1978 年,在 82 式基础上制造的 78 毫米 65 式火炮投入使用。新炮的重量减少到 35 公斤,这使得在紧急情况下可以射击从肩膀。 此外,对螺栓进行了更改,这促进了装载过程并提高了射击速度。 在 65 型上,螺栓向下打开,在 78 型上 - 向右。

82 mm Recoilless Type 78 Gun

82 毫米累积手榴弹的初速为 260 米/秒,对坦克的有效射程为 300 米,装甲穿透为 400 毫米正常。 破片手榴弹的最大射程为 2000 米,有效射速高达 7 发/分钟。 为了对抗人力,制造了配备 5 mm 钢球的射弹,有效交战区可达 15 m。

轻型 82 毫米 78 式无后坐力后座器在解放军中广泛使用,它们在与越南的武装冲突期间和中印边境使用,供应给阿富汗反对派、非洲和亚洲国家的武装部队。

在 1980 年代,78-I 型和 78-II 型的升级版本问世。 改进修改的发布一直持续到 1990 年代下半叶。 增加了安装夜间瞄准具的能力,改进了快门,弹药装载包括增加威力的射击。 82 毫米无后坐力炮仍在 PLA 中,但现在它 武器 主要被视为步兵的火力支援手段。

在越南战争期间,中国情报部门对北越游击队和正规军在敌对行动中缴获的美国装备和武器样本表现出极大的兴趣。

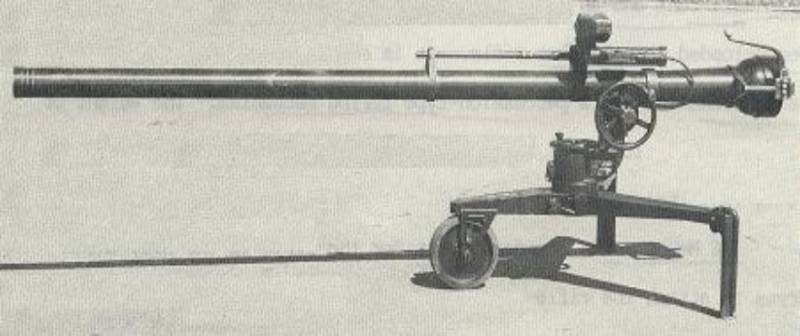

美国 106 毫米无后坐力炮 M40

在运往中国的捕获样品中,有美国 106 毫米 M40 无后坐力炮。 这种无后坐力炮的开发是在朝鲜战争期间进行的,当时 75 毫米无后坐力炮无法穿透苏联重型坦克的正面装甲变得明显。 M40枪于1953年开始服役,但没来得及参加朝鲜半岛的敌对行动。

除了与装甲车作战外,106 毫米无后坐力炮还可以从封闭位置开火,为此配备了标准瞄准装置。 在向目视观察的目标射击时,使用了带有曳光弹的 12,7 毫米瞄准自动步枪,当它击中目标时会发出明亮的闪光和烟雾。 最远 900 m 处瞄准弹的飞行轨迹对应于 106-mm 累积弹丸的轨迹。

考虑到 106-mm 无后坐力炮的质量为 209 kg,它通常安装在各种车辆上。 大多数情况下,这些是轻型越野车。

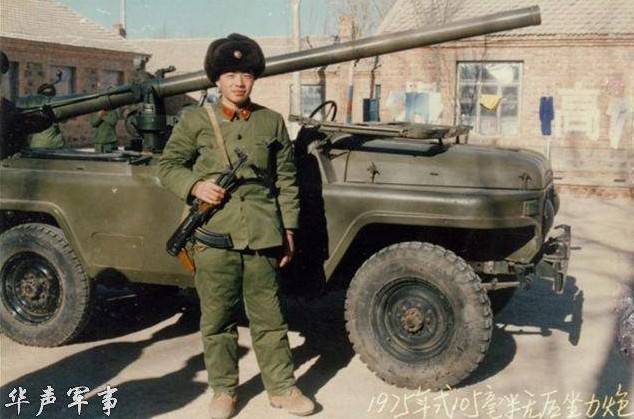

106年在美国1967毫米炮的基础上,中国制造了105毫米炮。 调试被推迟,中国的无后坐力系统于 75 年被解放军采用,命名为 1975 式。

总的来说,75 式火炮重复了 M40 的设计,但有许多不同之处。 在中国的无后坐力上,没有大口径步枪,使用简化的瞄准具。 枪的质量为213公斤。

与其他模仿美国设计的无后坐力炮一样,75 式使用穿孔弹壳。 部分气体通过孔并通过枪管后膛中的特殊喷嘴被抛回,从而产生抑制后坐力的反作用力矩。

对于射击,使用累积和高爆破片手榴弹射击。 带有破片手榴弹的单一射击的质量为 21,6 千克,累积为 16,2 千克。 累积手榴弹的初始速度为503 m / s,高爆破片手榴弹 - 320 m / s。 累积弹丸直射射程为580米,高爆破片弹丸最大射程为7400米,累积弹丸以65°角度命中时,可穿透180毫米厚的装甲。 射速 - 5-6 发/分钟。

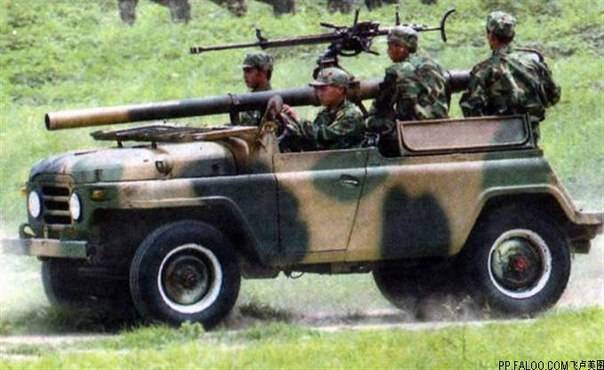

中国生产的大多数 105 毫米无后坐力炮都安装在轻型陆军越野车上。 枪的计算是5人。 每辆装有无后坐力炮的汽车都有一个地方可以运输 8 发整体炮弹。 在防御中,枪可以从车辆上移除并从地面开火。

中国革命军事博物馆北京BJ2020S越野车105毫米无后坐力炮

直到 1990 年代中期,六门 105 型 75 毫米无后坐力炮是驻扎在中华人民共和国西北部的解放军正规步兵团的反坦克连的一部分。 目前,它们几乎完全被带有导弹的反坦克系统所取代。

安装在北京BJ2020S车辆上的多门火炮已经出口。 众所周知,这种机器用于利比亚内战。

安装在吉普车上的 105 毫米火炮在中国的空中机动部队中幸存下来。 这些轻型反坦克自行火炮可以在中型运输直升机的外部吊索上运输,也可以在军用运输机陕西运8(An-12的副本)内部运输。

他们在空降师的炮兵师的无后坐力炮的电池组中。 每个电池包含 75 门 105 型。据报道,升级后的 2020 毫米无后坐力系统配备了带有夜间通道和激光测距仪的计算机化瞄准具。 除了无后坐力炮,BJXNUMXS车上还可以安装一挺大口径机枪。

尽管 105 毫米无后坐力系统对现代坦克已经无效,但北方工业公司直到最近才提供出口。 相信这种武器对快速反应部队很有用,可以成功地用于对付轻型装甲车辆和人力。

信息