冷战时期日本的防空系统

直到 1970 年代中期,日本的陆基防空和战斗机 航空 配备了美国制造的设备和武器系统,或在美国许可下由日本企业制造。 随后,生产航空设备和无线电电子设备的日本公司能够组织国防产品的生产。

日本空域雷达

朝鲜战争开始前,美军占领司令部并未特别注意对日本列岛及周边领土的空域控制。 在冲绳、本州岛和九州岛,有雷达 SCR-270/271(最长 190 公里)和 AN/TPS-1B/D(最长 220 公里),主要用于跟踪其飞机的飞行.

雷达 AN / TPS-1B

随后,探测距离超过3公里的AN/FPS-5、AN/CPS-8、AN/FPS-4雷达和AN/CPS-300高度计被部署在位于日本的美军基地。

日本航空自卫队组建后,美国作为军事援助的一部分,提供了AN/FPS-20B二维雷达和AN/FPS-6无线电高度计。 这些站长期以来一直是空域雷达控制系统的支柱。 第一个日本雷达站于 1958 年开始运作。 在监视期间,所有有关空中情况的信息都通过无线电中继和有线通信线路实时并行传输给美国人。

1960年,所有空域管制职能转交给日方。 同时,日本全境被划分为若干区,拥有自己的区域防空指挥中心。 北区(三泽的作战中心)的部队和资产应该为神父提供掩护。 北海道和岛的北部。 本州。 在中央部门(入间运营中心)的职责范围内,有很大一部分是神父。 本州拥有人口稠密的东京和大阪工业区。 西部作战中心(位于春日)为本州岛、四国岛和九州岛的西南部提供保护。

无线电高度计 AN / FPS-6 的天线柱

固定式 AN/FPS-20V 雷达工作在 1 280-1 350 MHz 的频率范围内,脉冲功率为 2 MW,可以探测距离最远 380 公里的中高空大型空中目标。

雷达天线杆 AN / FPS-20

1970年代,日本将这两个坐标站升级到J/FPS-20K级别,之后脉冲功率提高到2,5兆瓦,高空探测距离超过400公里。 在将大部分电子设备转移到固态元件底座后,该站的日本版获得了 J / FPS-20S 的名称。

尽管年代久远,但经过现代化和大修的 J/FPS-20S 无线电高度计在 6-2700 MHz 的频率下运行,并与 Kushimoto 市以东的 J/FPS-2900S 全方位雷达一起运行。 脉冲功率 - 5 MW。 范围 - 高达 500 公里。

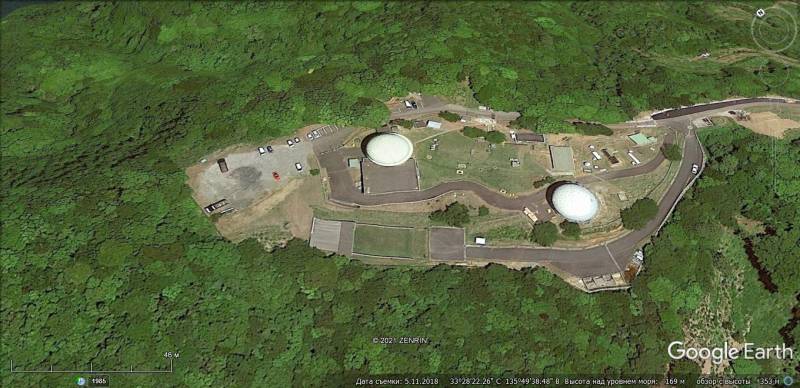

在升级 J/FPS-20S 和 J/FPS-6S 雷达的天线后,为了保护它们免受不利气象因素的影响,它们被无线电透明保护罩覆盖。

在 1960 年代后期,固定雷达哨所配备了用于收集空中情况数据并将其传输到制导中心的设备。 每个这样的哨所都有一台特殊的计算机,它可以计算空中目标的数据,并生成信号以在空中情况指示器上显示目标。 在中央防空部门,为了操作方便,雷达哨所设在制导中心附近。

最初,部署在日本的雷达站使用两种类型的雷达,J/FPS-20S 和 J/FPS-6S,这决定了

空中目标的方向、距离和高度。 这种方法限制了生产力,因为准确的高度测量需要指向无线电高度计天线,该天线在垂直平面上扫描空域,以准确测量高度。

1962年,空军自卫队下令研制一种能够独立高精度测量目标飞行高度的三维雷达。 东芝、NEC 和三菱电机公司参加了比赛。 在考虑项目后,他们接受了三菱电机提出的方案。 它是一种相控阵雷达,一种非旋转的圆柱形天线。

日本第一个固定式三维雷达站 J/FPS-1 于 1972 年 2400 月在福岛县的大田金山投入使用。 该电台在 2500-5 MHz 的频率范围内运行。 脉冲功率 - 高达 400 MW。 探测范围可达XNUMX公里。

到 1977 年,已经建成了七个这样的车站。 然而,在运行过程中,它们的低可靠性被暴露出来。 此外,巨大的圆柱形天线的抗风能力很差。 在该地区频繁降水期间,台站特征急剧下降。 所有这一切都成为了到 1990 年代中期,所有 J/FPS-1 雷达都被其他类型的电台取代的原因。

1980年代初期,NEC在尚未量产的J/TPS-100移动雷达的基础上,研制了固定式三坐标J/FPS-2雷达。 为了提高探测低空空中目标的能力,无线电透明球形整流罩中的天线被放置在 13 米高的塔上。 同时,在5000米高空飞行的佩刀战斗机的探测距离为310公里。

从 1982 年到 1987 年共部署了 12 部 J/FPS-2 雷达。 目前,有 XNUMX 个此类站仍在服务中。

1980年代中期,日本有28个固定雷达站,确保了全国连续400小时雷达场的多次重叠,并控制了20公里深度的相邻领土。 同时,固定雷达 J/FPS-6S、J/FPS-1S、J/FPS-2 和 J/FPS-XNUMX 具有较长的探测距离,在全场启动时非常脆弱。规模敌对行动。

对此,1970年代初,NEC在美国AN/TPS-43雷达的基础上,研制了厘米频率范围J/TPS-101的移动雷达,探测距离达350公里的大型高空目标。

J / TPS-101雷达天线柱

该站可以快速转移并部署到受威胁的方向,并在必要时复制固定雷达站。 对于区域指挥所附近的移动雷达,配备了特殊平台,可以将自动控制系统连接到通信线路。 在“现场”部署的情况下,空中目标的通知是通过无线电网络使用车辆底盘上的附加中功率无线电站进行的。 J/TPS-101 雷达的运行一直持续到 1990 年代后期。

日本预警机

1970 年代后期,航空自卫队司令部担心苏联作战航空的质量加强,担心可持续探测低空空中目标的可能性。

6 年 1976 月 25 日,日本雷达操作员无法定位被高级中尉 VIBelenko 劫持的 MiG-30P 拦截机,飞行高度约 25 m。 6000米,他被雷达控制记录下来,派日本战机来接他。 然而,很快叛逃飞行员下降到50米,日本防空系统失去了他。

一个重型的、不适合低空拦截机 MiG-25P 未经授权入侵日本领空的例子表明,能够进行低空高速投掷的苏联前线轰炸机 Su-24 是多么危险。 在 1970 年代中期,驻扎在远东的几个苏联航空团从过时的 Il-28 前线轰炸机转向具有可变后掠翼的超音速 Su-24。 除了有人驾驶战斗机,巡航导弹同样可以在低空突破防空,构成了巨大的潜在威胁。

尽管美国的远程雷达巡逻机经常在位于日本的厚木机场和嘉手纳机场执行任务,并将它们的信息传送到日本中央防空指挥所,但日本司令部希望拥有自己的空中雷达警戒线,能够探测到预先定位到下垫面,实时接收原始数据。

由于美国预警机 E-3 哨兵过于昂贵,1979 年签署了一项协议,供应 13 架 E-2C 鹰眼飞机。 在美国海军中,这些机器基于航空母舰,但日本人发现它们非常适合在陆地机场使用。

就特性而言,交付给日本的E-2C鹰眼与美国舰载航空所使用的同类飞机大致相当,但与日本的通信系统和与地面指挥所的信息交换有所不同。

该飞机最大起飞重量24721公斤,航程2850公里,可在空中停留6小时以上。 两个涡轮螺旋桨发动机,每个发动机的起飞功率为 5100 马力。 从。 提供 505 公里/小时的巡航速度,平飞最高速度 - 625 公里/小时。 据美方资料显示,E-2S预警机搭载改进型AN/APS-125雷达,乘员5人,在9000米高空巡逻,可探测400多米外的目标。公里,同时瞄准 30 架战斗机。

总的来说,日本的计算是正确的。 事实证明,Hokai 本身的成本和运营成本明显低于更大更重的 Sentry,而且航空自卫队中的大量预警机使得在执勤时及时换气成为可能如有必要,为某个地块创建一个储备。

直到 2009 年,隶属于第 2 中队(青森县三泽空军基地)和第 601 中队(冲绳岛那霸空军基地)的空中监视大队的 E-603C 已飞行超过 100 小时,没有发生任何事故。

日本防空部队自动化控制系统 BADGE

1962年初,美国通用电气公司、利顿公司和休斯公司受日本政府委托,在美国的财政支持下,开始着手建立日本自卫队防空中央自动化控制系统。 .

1964 年,基于美国海军的战术数据处理系统 TAWCS(战术空中预警和控制系统),休斯提出了一个方案。 日本公司Nippon Avionics成为总承包商。 1968 年开始设备安装,1969 年 1960 月,BADGE(基地防空地面环境)ACS 投入使用。 BADGE 系统成为继 SAGE 预警和控制系统之后世界上第二个系统,该系统自 56 年以来一直被美国空军使用。 据日本消息人士称,以原始形式建造日本自动控制系统的所有元素的成本为 XNUMX 万美元。

BADGE 自动控制系统提供对空中目标的探测、识别和自动跟踪,以及拦截战斗机的引导以及向防空导弹系统的指挥所发布目标指示。 ACS 联合了战斗机作战控制中心、防空部门(北部、中部和西部)的作战中心和雷达哨所。

美国预警机 EC-121M

1971 年,该系统包括位于厚木空军基地的远程雷达巡逻机 ES-121 Warning Star,以及 1970 年代后期的 E-3 Sentry。 1980 年代初期 - 日本 E-2C 鹰眼。

作战中心配备了美国休斯公司的 H-3118 数字计算机,负责防空部队的一般管理和覆盖该国某些地区的手段。

拦截机对空中目标的直接制导,向防空导弹师发布目标指示数据,以及各防空部门对敌无线电对抗措施的打击,均由制导中心与作战控制中心一起进行。中心。 在北部和西部地区部署了一个这样的中心,在中部部署了两个(在 Kasatori 和 Mineoka)。 他们都由入间的运营中心控制。

每个指导中心都配备了一台美国生产的高速数字计算机 H-330V,带有存储和读取数据的设备、带有控制面板的控制台指示器、彩色屏幕和特殊的灯光显示器。 到达制导中心的空气情况数据由计算机计算机处理并显示在适当的指示器上以供决策。 根据空中目标的特点,选择了拦截它们的手段:在远处的方法 - 战斗机拦截器,在近处 - 防空导弹系统。

单个物体的直接防御被分配给防空炮兵连。 对于 F-86F 佩刀战斗机,通过无线电语音进行指导,对于 F-104J 星际战斗机 - 在半自动模式下,在配备 ARR-4 终端的 F-670EJ Phantom II 上,有自动引导的可能性。

制导中心自动化的使用减少了从检测到目标的那一刻到发出拦截命令的时间,单个目标拦截了 XNUMX 次,群体目标拦截了 XNUMX 到 XNUMX 次。 ACS 的使用使同时跟踪目标的数量增加了 XNUMX 倍,拦截的目标数量增加了 XNUMX 个。

高频无线电通讯设备天线塔J/FRQ-503

作战控制中心的空中形势信息通过有线通信线路和高频宽带无线电频道广播到位于府中的统一航空作战控制中心。 这里曾是日本空军作战司令部司令部和美国空军第五航空队司令部(驻日美军的一个组成部分),它们负责监视防空部门的战术空中形势并协调互动部门之间。

即使某些组件由于某种原因无法工作,该系统也能够运行。 如果指导中心之一出现故障,最近的操作控制中心接管控制职责 武器.

考虑到 ACS 设备最初是建立在电真空设备上的,为了进行预防性维护,需要在运行 10-12 小时后将其关闭。 在这方面,制导中心相互重复:一个处于运行模式,所有雷达站的空中情况数据都在这里接收,第二个处于待机模式。 1年1975月XNUMX日,由于各区域运营中心引进冗余设备,建立了XNUMX小时连续工作制度。

在推出时,BADGE 系统被认为是世界上最好的。 但经过10年的作战,由于潜在敌人空中攻击武器的战斗特性增加,它不再能充分应对日益增长的威胁。

1983 年,日本防卫省与 NEC 达成协议,对该系统进行现代化改造。 在现代化过程中,大部分电子设备都转移到了现代固态基地。 光纤通信线路被用来增加稳定性和提高数据传输速度。 引进日本生产的高性能计算能力,更新信息输入和显示手段。 在那霸设立了一个额外的指挥所。

现在可以实时接收来自日本预警机 E-2C 鹰眼飞机的初级雷达信息。 在采用 F-15J 鹰式战斗机之后,引入了 J/A SW-10 设备,旨在接收来自战斗机的制导命令和传输数据。 拦截器的行动控制,无论其位于何处,都可以直接从任何区域防空指挥中心进行。

彻底现代化的系统被称为 BADGE + 或 BADGE Kai。 它的运作一直持续到 2009 年。

待续...

信息